Von Marta Bruguera Bonfill, Gobal technical lead swine

Endotoxine sind giftige Verbindungen, die von der äußeren Membran der Zellwand gramnegativer Bakterien bei deren Lyse freigesetzt werden. Gramnegative Bakterien können selbst, aber auch durch die von ihnen freigesetzten Endotoxine Schaden anrichten. Die Darmbarriere ist die erste Verteidigungslinie des Organismus und schützt ihn vor der Hauptquelle der Endotoxine, dem Darminhalt. Ferkel beim Absetzen sind aufgrund ihrer Unreife im Verdauungstrakt und der zahlreichen Stressfaktoren, die die Funktionalität ihrer Darmbarriere und das Gleichgewicht ihrer Darmmikrobiota beeinträchtigen, am anfälligsten für Endotoxine.

Der Organismus des Ferkels erkennt Endotoxine als Fremdkörper, der eine Entzündungsreaktion auslöst, die in den wenigsten Fällen das Wachstum und die Leistung des Ferkels beeinträchtigt, da die Nährstoffe zur Deckung des Bedarfs des verwendet werden. In schwereren Fällen verschlechtert die Immunreaktion auf Endotoxine die Leistung und führt zu Fieber, systemischen Entzündungen, verminderter Futteraufnahme, erhöhter Darmdurchlässigkeit und Verdauungsstörungen. Diese Symptome treten auf, wenn die Darmdurchlässigkeit zunimmt und Endotoxine in den systemischen und lymphatischen Kreislauf gelangen können. Wenn zudem die Entgiftungskapazität des Körpers überschritten wird, stirbt das Ferkel an Endotoxämie, Schock und Multiorganversagen.

Um den Auswirkungen von Endotoxinen entgegenzuwirken, kann eine breite Palette indirekter Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören Strategien zur Verringerung der Präsenz gramnegativer Bakterien und von Stress sowie zur Verbesserung der Darmintegrität und -reife bei Ferkeln. Während jedoch für den Menschen Methoden zur direkten Kontrolle der toxischen Wirkungen von Endotoxinen existieren, sind für Schweine nur wenige Strategien ökologisch machbar.

Die Entwöhnung ist die kritischste Zeit

Die kritischste Zeit für das Ferkel ist das Absetzen, wenn mehrere Stressfaktoren seine Leistung und Gesundheit beeinträchtigen. Die Trennung des Ferkels von seiner Mutter und die Umstellung von flüssiger Nahrung (Milch) auf feste Nahrung (Futter) sind plötzliche Veränderungen, die großen Stress verursachen. Andere Veränderungen wie der Transport, das Mischen der Tiere, die Etablierung neuer sozialer Hierarchien, die Veränderung der Umgebung, das Management und die Anpassung an neue Fütterungs- und Tränkeinrichtungen verstärken den Stress noch.

Darüber hinaus machen die Durchführung von Impfprogrammen und das Auftreten von Krankheitserregern das Absetzen zur Zeit der größten Anforderungen und damit des größten Risikos für das Ferkel. Zum Zeitpunkt des Absetzens ist der Magen-Darm-Trakt (GIT) des Ferkels noch nicht voll entwickelt und hat eine begrenzte Kapazität für die Verdauung und Aufnahme von Nährstoffen. Dies wird durch die verringerte Wasser- und Futteraufnahme nach dem Absetzen noch verstärkt, was zu Veränderungen in der Morphologie und Funktionalität des GIT der Ferkel führt.

Intestinale Mikrobiota

Die Darmmikrobiota spielt eine entscheidende Rolle für bestimmte Funktionen im Nährstoffstoffstoffwechsel, für die Immunität und für die Aufrechterhaltung der Integrität der Darmschleimhautbarriere. Daher ist es wichtig, hier ein Gleichgewicht zu wahren.

Die physikalisch-chemischen Bedingungen sind in den verschiedenen Teilen des GIT unterschiedlich, und so ist auch die mikrobielle Population, die in jedem Bereich lebt, unterschiedlich. Der Dünn- und Dickdarm sind Bereiche, die bevorzugt von opportunistischen bakteriellen Krankheitserregern besiedelt werden. Es sind jedoch noch weitere Studien erforderlich, um die Zusammensetzung der Mikrobiota im gesamten GIT und die Mechanismen der Dysbiose zu ihrer Prävention vollständig zu verstehen. Generell können wir sagen, dass es wichtig ist, ein Gleichgewicht zwischen grampositiven und gramnegativen Bakterien aufrechtzuerhalten. Der Absetzstress, die Unreife des Magen-Darm-Trakts der Ferkel, der reduzierte Verzehr und die Umstellung der Ernährung werden mit Veränderungen im Gleichgewicht der Darmmikrobiota, Durchfall, einer größeren Anfälligkeit für Darminfektionen, dem Einsatz von Antibiotika und einer geringeren Leistung in Verbindung gebracht. Diese Darmdysbiose kann mit einer starken Vermehrung gramnegativer Bakterien wie Enterobacteriaceae (z. B. E. Coli, Salmonella spp.) in Verbindung gebracht werden, die die nützliche Darmmikrobiota (wie Lactobacillus u. a.) verdrängen und Krankheiten wie Kolibazillose oder Salmonellose verursachen.

Gramnegative Bakterien und Endotoxine

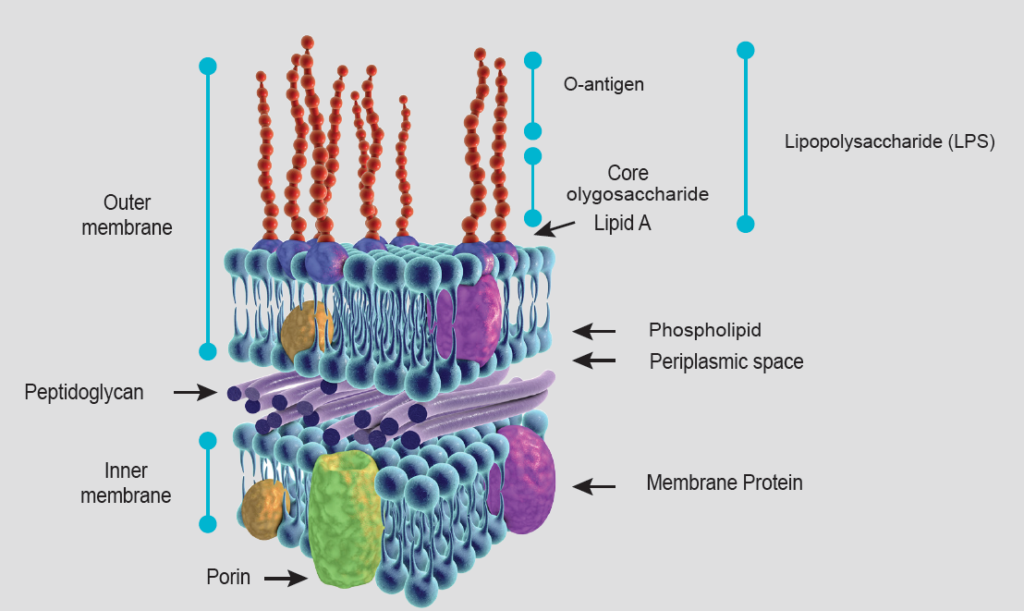

Gramnegative Bakterien können selbst Schaden anrichten, aber auch durch die von ihnen freigesetzten Endotoxine. Im Gegensatz zu gram-positiven Bakterien, die keine äußere Membran besitzen, haben gram-negative Bakterien eine charakteristische Zellhüllenstruktur, die sie schützt. Gramnegative Bakterien sind von der inneren Zytoplasmamembran, einer dünnen Zellwand aus Peptidoglykanen und einer weiteren äußeren Membran umgeben, die Phospholipide, membrangebundene Proteine und Lipopolysaccharide (LPS) enthält (siehe Abbildung 1).

Freie LPS werden aufgrund ihrer Toxizität und ihrer Fähigkeit, beim Tier eine Immunreaktion auszulösen, wenn sie in den systemischen Kreislauf gelangen, als Endotoxine bezeichnet (obwohl beide Begriffe in der Literatur austauschbar verwendet werden).

Das O-Antigen (auch O-spezifisches Antigen genannt) ist eine Kette von Oligosacchariden unterschiedlicher Zusammensetzung, je nach Art und Stamm der gramnegativen Bakterien, und befindet sich im extrazellulären Teil (hydrophile Komponente). Es ist hoch immunogen und regt die Produktion von Antikörpern an, die jedoch nicht vor den toxischen Wirkungen von LPS schützen, da dieser Teil nicht pathogen ist.

LPS-Freisetzung und Quellen

LPS wird von gramnegativen Bakterien während der Zelllyse freigesetzt. Dies geschieht bei der Zellvermehrung und dem Zelltod sowie beim Kontakt der Bakterien mit Wasser. Der Bakterientod kann durch die Wirkung des Immunsystems oder durch den Einsatz von Antibiotika, insbesondere, eintreten. Die Freisetzungsrate von LPS variiert zwischen den verschiedenen Arten und Stämmen von Bakterien. Da Endotoxine von gramnegativen Bakterien stammen, sind sie in der Umwelt allgegenwärtig. Sie sind in Wasser, Futtermitteln, Boden und Luft zu finden, aber die Hauptquelle sind der Magen-Darm-Trakt und der Kot.

Im Magen-Darm-Trakt kommen Endotoxine vor allem im vor, meist von gramnegativen Bakterien der Familie der Enterobacteriaceae wie E. Coli und Salmonella spp. Sie können mit dem Kot ausgeschieden werden, Staubpartikel aus dem Kot kontaminieren und dann durch Aerosole übertragen werden, die, wenn sie von den Tieren eingeatmet werden, Entzündungen und Erkrankungen der Atemwege oder des Magen-Darm-Trakts verursachen können.

Die Darmbarriere ist die erste Verteidigungslinie des Organismus, die ihn vor der größten Quelle von Endotoxinen, dem Darminhalt, schützt. Ferkel, die abgesetzt werden, sind am anfälligsten für Endotoxine. Dies liegt an ihrer Unreife im Verdauungstrakt und an den zahlreichen Stressfaktoren, die die Funktionalität ihrer Darmbarriere und das Gleichgewicht ihrer Darmmikrobiota beeinträchtigen.

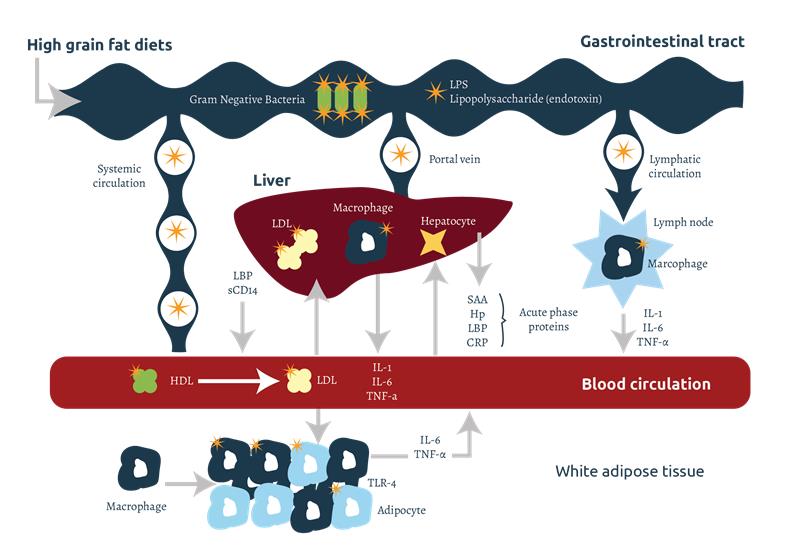

Im Darm freigesetzte Endotoxine können durch transzellulären Transport in den systemischen und lymphatischen Kreislauf gelangen, und zwar durch Endozytose, die durch Rezeptoren in den Epithelzellen vermittelt wird. Während der intestinalen Verdauung von Nahrungsfetten erleichtert die Bildung von Mizellen auch die Durchlässigkeit von LPS (siehe Abbildung 2).

Wechselwirkung zwischen Endotoxinen und anderen pathogenen Faktoren

Andere Faktoren, die die Aufnahme von Endotoxinen aus dem Magen-Darm-Trakt in den Blutkreislauf verstärken können, sind: freie Sauerstoffradikale (ROS) und Mykotoxine. Normalerweise erzeugen die Zellen des tierischen Körpers ROS als Ergebnis von Stoffwechselprozessen. ROS sind hochreaktive Verbindungen, die die Oxidation intra- und extrazellulärer Moleküle auslösen können, die sich direkt auf Lebensfähigkeit und Funktion der Zellen. Im besteht ein Gleichgewicht zwischen Oxidations- und Antioxi- dationsmechanismen, das die Unversehrtheit und Gesundheit der Zellen sicherstellt. In Stresssituationen wie der Entwöhnung, thermischem Stress, dem Vorhandensein von Vomitoxin (DON) und anderen Stressoren kann die Produktion von ROS jedoch die natürliche Entgiftungskapazität des Körpers übersteigen, was zu oxidativem Stress führt.

Der GIT wird durch oxidativen Stress stark beeinträchtigt. Hohe ROS-Konzentrationen sind in der Lage, grundlegende Zellbestandteile (Proteine, DNA, Lipide, Kohlenhydrate) zu oxidieren, die Apoptose von Darmzellen auszulösen und zu einer geringeren Absorptionskapazität (kürzere Zotten) zu führen. Enge Verbindungen zwischen den Enterozyten verhindern den Übergang von Makromolekülen aus dem Darmlumen in den Blutkreislauf. Bei oxidativem Stress führen ROS zu einer geringeren Expression der Gene, die für die Tight Junction-Proteine kodieren. Infolgedessen dissoziieren die Tight Junctions, was die Durchlässigkeit des Darms erhöht und den parazellulären Transport (zwischen den Enterozyten) von Pathogenen, LPS und Toxinen ermöglicht. In diesen Fällen löst eine große Menge an LPS in den Blutkreislauf und das Lymphsystem des Ferkels eine Immunreaktion aus, die zu Entzündungen, erhöhter Darmdurchlässigkeit, Verdauungsstörungen, Fieber, vermindertem Verbrauch und geringerer Leistung führt. Wenn die Entgiftungskapazität des Körpers überschritten wird, kann LPS eine systemische Entzündung, einen septischen Schock, Endotoxämie, Multiorganversagen und den Tod des Tieres verursachen.

Stoffwechselweg der Endotoxine

In den Körper freigesetzte Endotoxine binden sich an in Zellen und Körperflüssigkeiten vorhandene Trägerproteine, die ihren Transport, ihre Erkennung und ihren Abbau erleichtern. Es gibt verschiedene Arten von Trägerproteinen, wie sCD14 und Lipoproteine, wobei die bekanntesten die Lipopolysaccharid-bindenden Proteine (LPB) sind. Der LPS-LPB-Komplex wird von den CD14-Korezeptoren erkannt, die sich in der Zellmembran von Immunzellen wie Makrophagen, Monozyten und Neutrophilen befinden. Es gibt auch eine lösliche Form, sCD14, die die Aktivierung anderer Zellen ermöglicht, die kein CD14 in ihrer Zellmembran haben, wie z. B. Endothel- und Epithelzellen, dendritische Zellen, Fibroblasten und glatte Muskelzellen.

Der LPS-LBP-CD14- oder sCD14-Komplex wird vom Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4) erkannt, der in Membran von Myozyten, Adipozyten, Immun- und Epithelzellen vorhanden ist. CD14 reagiert dann mit dem TLR4 auf der Zellmembran, der seinerseits an das MD-2-Protein bindet und ein intrazelluläres Signal erzeugt, das die Entzündungsreaktion stimuliert. Das Signal aktiviert den Nuklearfaktor-κB (NF-κB), die Gentranskription und die Produktion von Zytokinen, einschließlich Interleukin 1 und 6 (IL-1 und IL-6) und Tumornekrosefaktor alpha (TNFα). Die freigesetzten Zytokine stimulieren die Chemotaxis (die Anziehung anderer Immunzellen zu dem Gebiet, um die Immunantwort zu verstärken) sowie die Vermehrung und Differenzierung von Leukozyten. TNF kann Apoptose (programmierter Zelltod) auslösen. TNFα stimuliert die Sekretion von IL-1 und IL-6 durch Makrophagen und verstärkt so die Reaktion. Interleukine stimulieren auch die Differenzierung und Vermehrung von B-Zellen, die Immunglobuline, insbesondere IgM und IgG, produzieren. Die Signalübertragung endet mit der Endozytose und dem Abbau von TLR4 und LPS.

Die Rolle der Leber bei der Entgiftung von Endotoxinen

Die Leber ist das wichtigste Organ, das an der Entgiftung von Endotoxinen beteiligt ist. Die Freisetzung und das Vorhandensein von Zytokinen im Blut stimulieren die Hepatozyten in der Leber zur Produktion von Akute-Phase-Proteinen (APP) wie LBP, Haptoglobin (Hp), C-reaktives Protein (CRP), Schweinehauptprotein der akuten Phase (Schwein-MAP) und Serumamyloid A (SAA).

LPS können aus dem Blut und der Lymphe über die Pfortader in die Leber gelangen, wo sie vor allem durch die enzymatische Wirkung der Lipase Acyloxyacylhydrolase (AOAH) de- toxifiziert werden. AOAH kommt in den Kupfferzellen der Leber vor, ist aber auch in Makrophagen, dendritischen Zellen, Neutrophilen und Nierenkortikaltubuluszellen vorhanden. LPS kann auch über die Galle aus der Leber in den Zwölffingerdarm ausgeschieden werden, wo es durch die detergierende Wirkung der Gallensalze im Darm entgiftet wird. Chylomikronen, Lipoproteine, die am Transport von Triglyceriden beteiligt sind, spielen eine wichtige Rolle bei der Bindung von LPS und der Erleichterung seines Kontakts mit der Galle, wodurch seine Toxizität verringert wird. LPB kann die Übertragung von LPS auf High-Density-Lipoproteine (HDL) katalysieren, um deren Ausscheidung über die Leber zu fördern. Die an HDL gebundenen LPS werden auf Low-Density-Lipoproteine (LDL) übertragen, die sich an die LDL-Rezeptoren der Hepatozyten binden und deren Endozytose und Ausscheidung bewirken. Es werden auch Chylomi- cron-LPS-LBP-Komplexe gebildet, die die Toxizität von LPS verringern und seine anschließende Erkennung und Entgiftung durch LDL und LDL-Rezeptoren in Hepatozyten erleichtern.

Ist der LPS-Spiegel hoch, gelangen entzündungsfördernde Zytokine (IL-1 und IL-6) aus dem systemischen Kreislauf in den Hypothalamus, wo sie die Produktion.

Auswirkungen von Endotoxinen

Endotoxine werden als Fremdkörper erkannt und lösen eine Immunreaktion aus. Normale Mengen an Endotoxinen werden vom Ferkel bekämpft und lösen keine klinischen Symptome aus. Die Immunreaktion erfordert jedoch Nährstoffe und Energie, die nicht für ein mageres Wachstum der Tiere verwendet werden können, was ihre Leistung und Futtereffizienz verringert. Je nach Intensität der Immunreaktion wirken sich die freigesetzten Zytokine auf den Stoffwechsel des Ferkels aus, der in einen katabolen Zustand übergeht, um Aminosäuren und Energie zu erzeugen, die zur Aufrechterhaltung der Immunzellproliferation, der APP-Synthese und des Fiebers erforderlich sind. Gleichzeitig wird die Verdauung und Absorption von Nährstoffen im Darm beeinträchtigt. Die Wirkung der Zytokine auf die Endothelzellen verursacht eine lokale Entzündungsreaktion, die durch ein Ödem in der Submukosa des Darms gekennzeichnet ist. Ödem kann zu Blutungen und Nekrosen (Absterben von Gewebe) führen. Dadurch werden die engen Verbindungsstellen und ihre weiter beeinträchtigt. Die Leistungseinbußen können durch die Verringerung des Verbrauchs und den durch Zytokine induzierten Anstieg des Cortisols noch verstärkt werden. Cortisol fördert den Abbau von Proteinen und Lipiden, wodurch sich die Leistung der Ferkel weiter verschlechtert.

Die von Endotoxinen verursachte Toxizität hängt von der Art des LPS, dem Eintrittsweg, der Konzentration und der Dauer der Exposition ab. Die toxischen Wirkungen hängen auch von der Tierart und der individuellen Empfindlichkeit des Tieres sowie vom Vorliegen anderer Infektionskrankheiten ab, die die Situation verschlimmern können.

Während des Prozesses werden auch andere Zytokine und Enzyme freigesetzt, die zusammen mit IL-1 und IL-6 Gefäßschäden und intravaskuläre Gerinnung verursachen können. In schweren Fällen, wenn die Entgiftungskapazität überschritten wird, kann es zu einer systemischen Entzündung, einem septischen Schock und einer Endotoxämie kommen, die zu multiplem Organversagen und zum Tod des Tieres führen können. Sepsis und Endotoxämie sind gekennzeichnet durch Fieber, intravasale Blutgerinnung, ausgeprägte pulmonale Hypertonie, systemische arterielle Hypotonie, vermindertes Herzzeitvolumen, reflexartige Erhöhung der Herzfrequenz und beschleunigte Atmung.

Die klinischen Symptome bei endotoxämischen Ferkeln beginnen mit wiederkehrendem Husten, übermäßigem Speichelfluss und sogar Durchfall und Erbrechen. Danach verschlechtert sich der Zustand der Ferkel mit allgemeinem Unwohlsein, Fieber, Bewegungsunlust und Rückenlage, schwerer Atemnot (Dyspnoe) und bläulicher Verfärbung der Haut (Zyanose) bis zum Tod.

Kontrolle der Endotoxinschäden

Zu den Maßnahmen zur Bekämpfung von Endotoxinen gehören solche, die darauf abzielen, das Vorhandensein von gramnegativen Bakterien zu verringern, sowie direkte Maßnahmen zur Inaktivierung der Wirkung der Endotoxine. Zu den Maßnahmen zur Verringerung der Kontamination durch gramnegative Bakterien gehören Aktionen zur Verringerung ihrer Umweltbelastung, wie z. B. die Umsetzung von Biosicherheitsprotokollen, die Optimierung von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, die angemessene Belüftung von Einrichtungen zur Verringerung der Staubbelastung und die Gewährleistung des Zugangs zu Trinkwasser. Darüber hinaus sollten alle Ernährungsstrategien, die Darmdysbiosen und die Vermehrung gramnegativer Bakterien verhindern, einbezogen werden, wie z. B. die Verwendung von Säuren, Präbiotika und/oder Probiotika in Futtermitteln, eine bessere Verdaulichkeit der Nährstoffe, Formulierungen mit einem angemessenen Gehalt an Aminosäuren, Rohprotein, Ballaststoffen und fermentierbaren Kohlenhydraten sowie andere wichtige Bestandteile.

Darüber hinaus ist es wichtig, Stressfaktoren zu reduzieren und das Ferkel vor dem Absetzen durch ein geeignetes an eine feste Nahrung zu gewöhnen. Die Verwendung von Ballaststoffquellen, die die Darmintegrität verbessern, und der Einsatz von Antioxidantien können weitere ergänzende Strategien sein.

Die Maßnahmen zur Verringerung der direkten Wirkung von Endotoxinen sind sehr begrenzt. Die Verwendung

von Impfstoffen gegen Endotoxine wurde mit vielversprechenden Ergebnissen beim Menschen getestet, aber

ihre Verwendung in der Tierproduktion ist aufgrund ihrer hohen Kosten sehr begrenzt. Eine weitere Möglichkeit ist

die Verwendung von Endotoxinbindern im Magen-Darm-Trakt. Diese Methode beruht auf demselben Prinzip wie

die in der Tierproduktion weit verbreiteten Mykotoxinbindemittel. Endotoxinbinder werden dem Futter zugesetzt

und adsorbieren Endotoxine im Magen-Darm-Trakt, wodurch ihre lokale Wirkung in der Magen-Darm-Schleimhaut

und ihre Absorption in den Blutkreislauf sowie systemische Auswirkungen verhindert werden. Die Auswahl

eines Endotoxinbinders mit nachgewiesenen wissenschaftlichen In-vitro- und In-vivo-Daten kann eine wirksame

Strategie zu sehr vernünftigen Kosten sein.

Referenzen sind auf Anfrage erhältlich.